In diesem Artikel zeige ich dir, wie du eine Mindmap für deine Arbeit erstellst, um sicher durch deine Themen, deinen Zeitplan und deinen Schreibprozess zu navigieren.

Warum Mindmaps in wissenschaftlichen Arbeiten so hilfreich sind

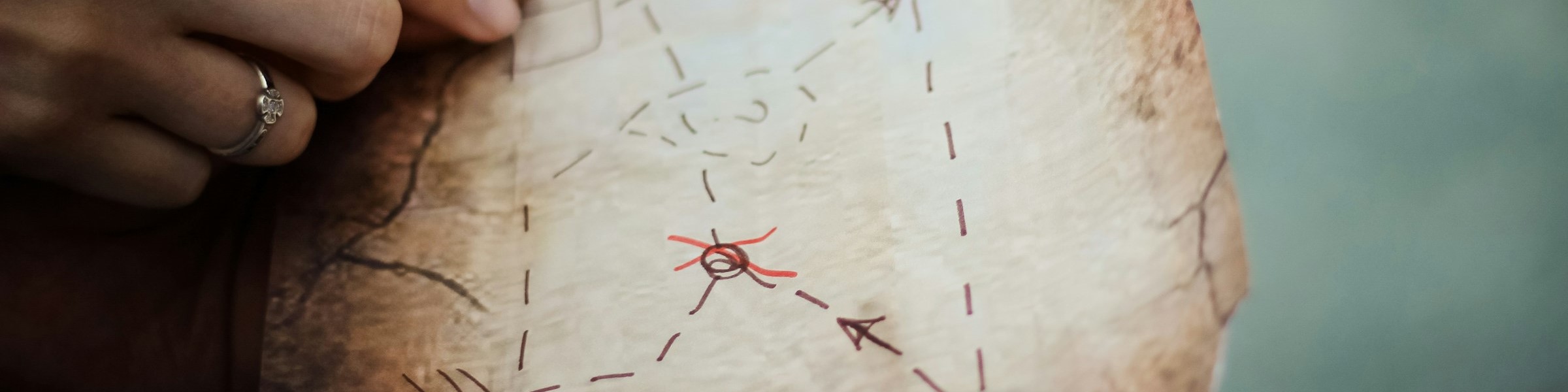

Stell dir vor, deine wissenschaftliche Arbeit ist wie eine Schatzsuche. Dein Ziel ist ein kostbarer Schatz – die fertige Arbeit, die all deine Ideen und Forschungen vereint. Aber wie jede Schatzsuche braucht auch eine wissenschaftliche Arbeit eine gute Karte, die dir den Weg weist. Ohne Karte ist es leicht, in einem Dschungel aus Gedanken, Hypothesen und Literatur zu verirren. Hier kommt die Mindmap ins Spiel: Sie ist deine Schatzkarte, dein Kompass und dein Guide, um von deinen Ideen zu deinem Ziel zu kommen.

Mindmaps visualisieren Wissen in einer baumartigen Struktur, wodurch Zusammenhänge, Ideen und Inhalte schneller und intuitiver erkennbar sind. Anders als rein lineare Notizen kombinieren sie Text, Stichpunkte, Bilder und sogar Links oder Videos. So entstehen Querverbindungen, die kritisches Denken fördern und dir helfen, Wissen besser zu verknüpfen und zu behalten. Eine gut durchdachte Mindmap spart Zeit: Investierst du früh in eine klare Struktur, hast du später eine starke Grundlage, die dich durch den gesamten Schreibprozess führt.

Doch wie kannst du eine Mindmap erstellen?

Dein Mindmapping-Tool: Von klassisch bis digital

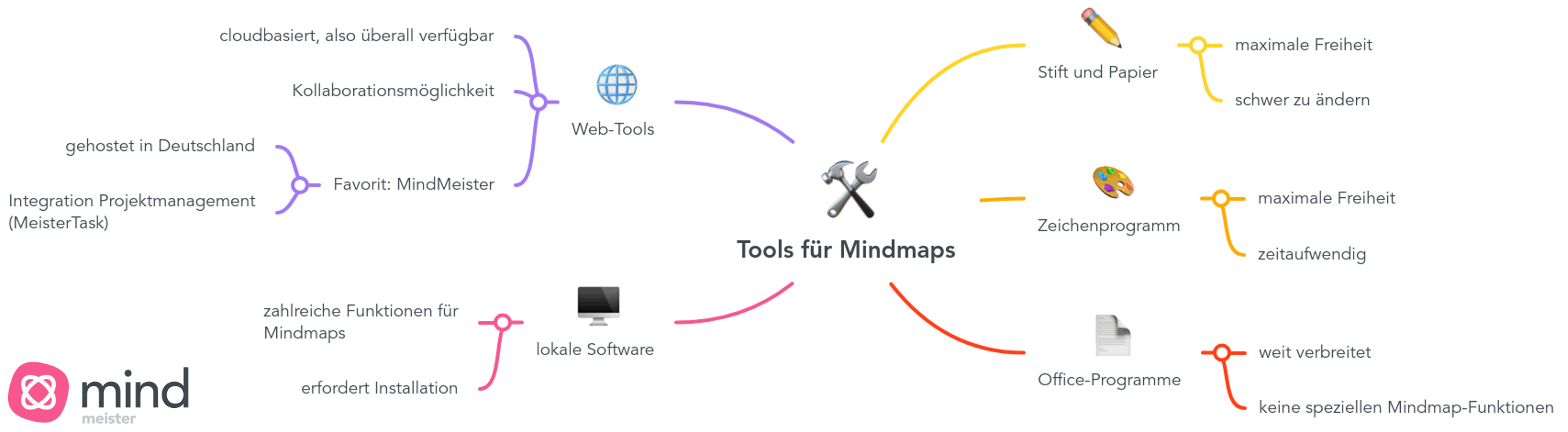

Zur Erstellung stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Hier gebe ich dir eine kleine Übersicht, die definitiv nicht vollständig ist. Wichtig bei der Wahl deines Tools ist, dass es zu dir passt und du es einfach und intuitiv nutzen kannst.

Von Hand auf Papier

Die einfachste Methode ist, eine Mindmap von Hand zu zeichnen – ideal, um maximale Freiheit zu genießen. Allerdings lassen sich Änderungen nur schwer durchführen, weshalb die Methode eher für den ersten, ungeordneten Gedankensammel-Prozess geeignet ist.

Zeichenprogramme (z. B. Paint)

Mit Zeichenprogrammen wie Paint erhältst du ähnliche Freiheit wie beim Zeichnen auf Papier und kannst kreative Gestaltungen hinzufügen. Das kann aber zeitaufwendig sein, besonders bei wiederholten Anpassungen.

Office-Programme (Word, PowerPoint)

Diese Programme sind weitverbreitet und erlauben einfache Mindmaps. Für viele mag das der praktischste Ansatz sein, besonders wenn keine speziellen Mindmapping-Tools verfügbar sind. Allerdings sind die Flexibilität und Anpassungsoptionen begrenzt.

Lokale Software (XMind, FreeMind, MindNode)

Diese Programme sind speziell für Mindmaps entwickelt und bieten zahlreiche Funktionen für eine optimale Visualisierung. Sie erfordern eine Installation, und je nach Tool sind die Funktionen der kostenlosen Version eingeschränkt.

Web-Tools (z. B. draw.io, Coggle, Miro, MindMeister)

Cloudbasierte Tools bieten viele Vorteile, darunter globale Verfügbarkeit, Kollaborationsmöglichkeiten und eine intuitive Benutzerführung. Mein persönlicher Favorit ist MindMeister, nicht nur wegen der Integration in Projektmanagement-Tools wie MeisterTask, sondern auch, weil es in Deutschland gehostet wird – ein großer Pluspunkt für Datenschutz. [Affiliate-Link einfügen].

Nach der Wahl eines für dich geeigneten Tools geht es an die Erstellung deiner Mindmap. Im Folgenden erhältst du einen Vorschlag, der so ähnlich auch in meinem Coaching-Prozess zum Einsatz kommt.

Der Mindmapping-Prozess für deine wissenschaftliche Arbeit

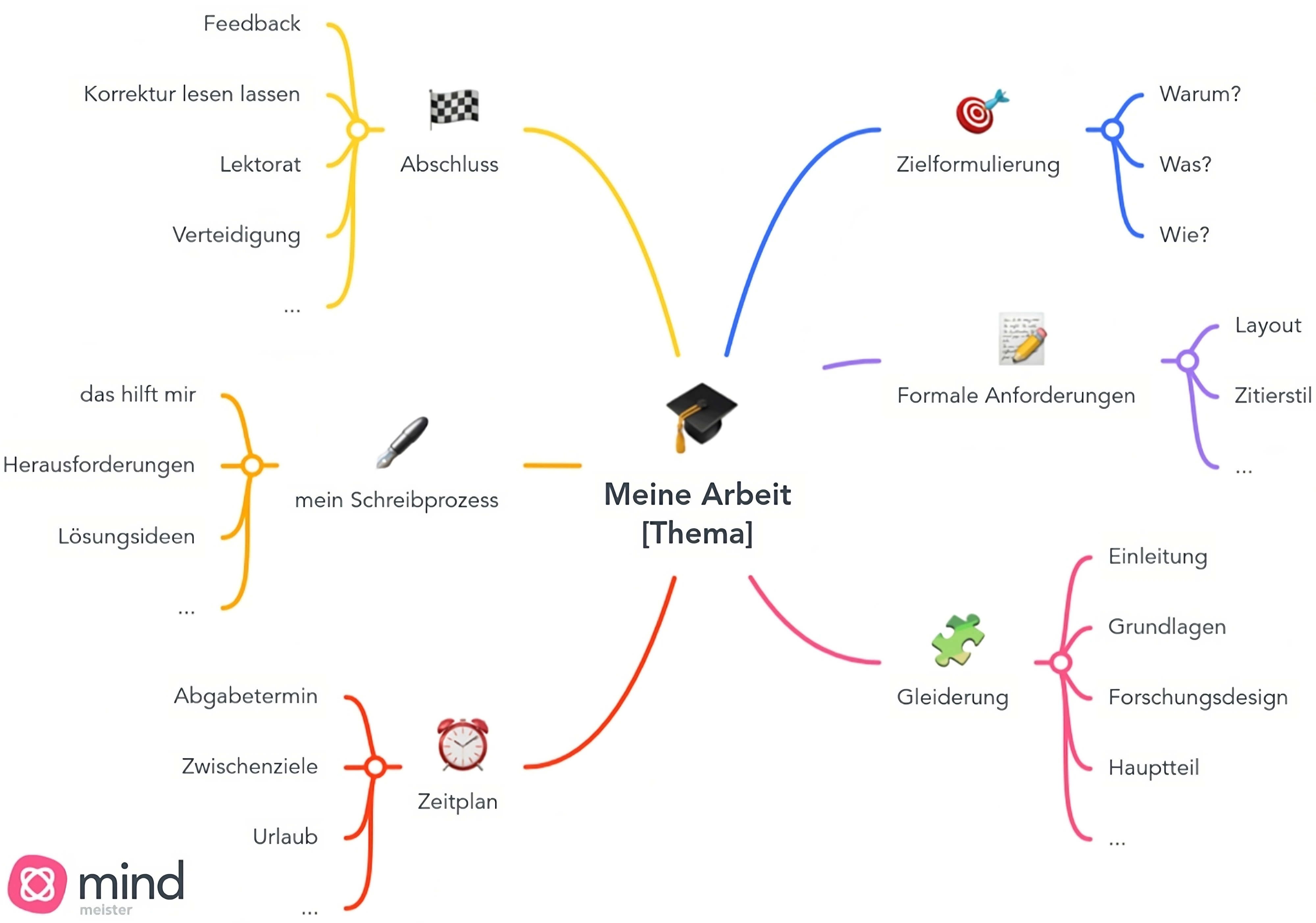

Eine Mindmap beginnt immer in der Mitte mit dem Thema, hier also das Thema deiner Arbeit. Von dieser Mitte gehen die verschiedenen Äste ab, die sich dann weiter verzweigen.

Zielformulierung

Im letzten Blogartikel konntest du lesen, wie du dir dein Ziel formulieren kannst. Damit beginnen wir die Äste der Mindmap, um das Ziel immer vor Augen zu haben.

Warum schreibst du die Arbeit?

Welche Forschungsfrage möchtest du beantworten?

Was ist dein Ziel/Wunschergebnis?

Wie willst du dieses erreichen?

Formale Anforderungen

Im nächsten Ast könntest du dir die formalen Vorgaben deiner Universität oder deines Betreuers festhalten.

Welcher Umfang ist gefordert? Gibt es spezifische Zitierweisen?

Wenn du dir diese Anforderungen in der Mindmap abbildest, behältst du sie im Hinterkopf und bist nicht gezwungen, während des Schreibprozesses ständig in die offiziellen Dokumente zu schauen.

Gliederung deiner Arbeit

Ich halte es für sinnvoll, die Gliederung seiner Arbeit in der Mindmap zu skizzieren. Hierdurch kann ich schnell erfassen, wo ich stehe und wo evtl. noch etwas fehlt. Ich orientiere mich hier an dem Standard-Aufbau, der in den meisten Arbeiten zum Einsatz kommt.

Einleitung: Überlege dir, wie du deine Forschungsfrage oder Hypothese definierst und welche Argumente du später aufgreifen wirst. Hier helfen uns die Fragen aus der Zielformulierung weiter.

Grundlagen: Sammle und ordne hier Grundlagenwissen. Erfasse, was du bereits weißt, und markiere mögliche Wissenslücken, die du noch schließen musst.

Forschungsdesign: Hier gehst du ausführlich darauf ein, wie du deine Forschung betreiben willst. Willst du qualitativ oder quantitativ forschen? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Literaturarbeit, Umfragen, Interviews, Simulationen, Experimente …

Hauptteil: Erfasse hier, welche Ergebnisse du präsentieren wirst. Der Teil wird dir vermutlich am Anfang schwerfallen, da du ja noch am Anfang deines Schreibprozesses stehst. Wenn du noch keine Ergebnisse hast, dann kannst du zumindest deine Wunschergebnisse erfassen. Im Laufe der Zeit passt du deine Mindmap hier an und wirst konkreter. Dann stellst du mitunter auch fest, dass dir bestimmte Grundlagen fehlen oder du auch bestimmte Inhalte entfernen kannst.

Wichtig ist hierbei immer, dein Ziel im Auge zu behalten. Was dich deinem Ziel nicht näher bringt, brauchst du nicht zu bearbeiten.

Schluss und Ausblick:

Das letzte Kapitel deiner sollte der Schluss und Ausblick sein. In deiner Mindmap kannst du hier die größten Erkenntnisse, sobald du sie hast, erfassen. Auch die Inhalte, die bei dir vielleicht zu kurz gekommen sind, notierst du dir hier.

Anhang

Nach der Auswertung deiner Forschungsergebnisse kommt meistens ein Anhang, in dem bspw. deine kompletten Daten hinterlegt sind.

Zeitliche Strukturierung

Die Erstellung der Gliederung wird den meisten Platz und Zeit in Anspruch nehmen. Dabei sollte die zeitliche Planung allerdings nicht aus den Augen verloren werden. Die erstellen wir jetzt.

Erfasse den Abgabetermin und evtl. die Bedingungen, unter denen du eine Verlängerung beantragen kannst.

Notiere auch Zwischenziele und plane Pufferzeiten ein – so hast du eine klare Struktur und gerätst nicht unter Druck.

Schreibprozess optimieren

Neben der inhaltlichen und zeitlichen Planung kannst du dir auch erfassen, was dir beim Schreiben hilft.

Überlege dir, unter welchen Bedingungen du am besten schreiben kannst (z. B. Tageszeit, Ort) und wie du Ablenkungen minimierst. Nimm dir Platz für Herausforderungen wie Schreibblockaden. Überlege dir mögliche Lösungsansätze – ein Spaziergang, Pausen oder das Feiern kleiner Erfolge können den Schreibprozess entspannen und wieder in Gang bringen.

Abschluss deiner Arbeit

Der letzte Ast, den ich dir vorschlage, verknüpft die zeitliche Planung mit den Formalien.

Plane den letzten Feinschliff deiner Arbeit, indem du dir Feedback einholst, ein Lektorat beauftragst, die Formatierung/Formalien überprüfst und die finale Abgabe durchführst. Notiere dir auch, ob du eine Verteidigung vorbereiten musst, und welche Inhalte du hier hervorheben möchtest.

Mit dieser Schatzkarte hast du die Möglichkeit, deine Arbeit erfolgreich abzuschließen.

Fazit

Mindmaps sind kraftvolle Werkzeuge, die dir nicht nur helfen, deine wissenschaftliche Arbeit zu strukturieren, sondern dir auch einen klaren Überblick über alle Inhalte und die Zeitplanung verschaffen. Mit der richtigen Vorbereitung sparst du später wertvolle Zeit und behältst stets den Überblick.

Bereit, deine wissenschaftliche Arbeit mit einer Mindmap zu starten? In meinem Coaching unterstütze ich dich gerne dabei, deine Mindmap gemeinsam zu erstellen.

Frage einfach unverbindlich an.

Foto von N. auf Unsplash